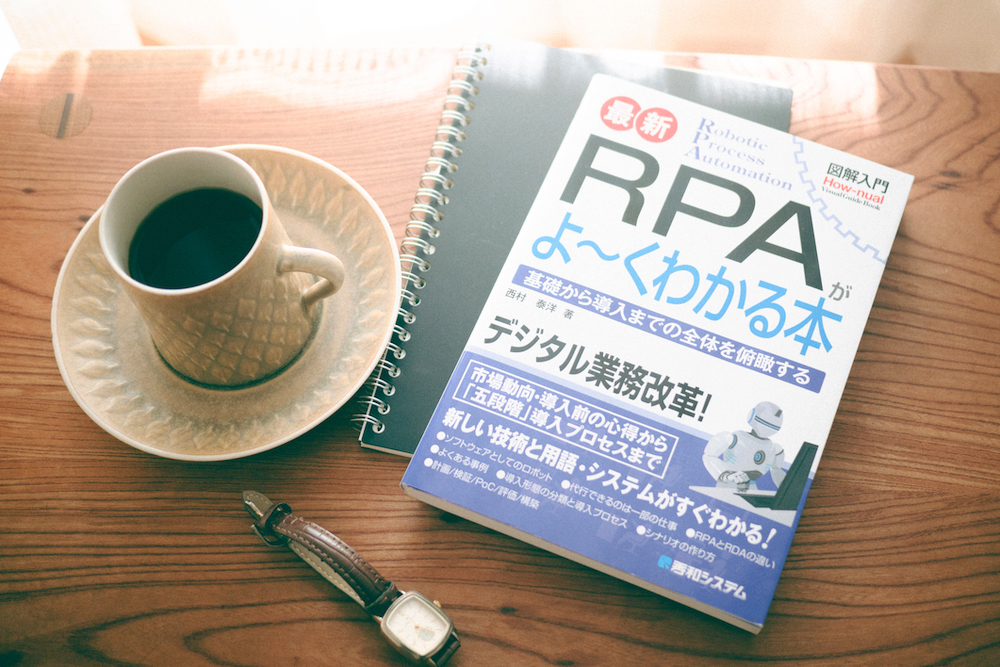

今回の記事では、RPAの入門本「最新 RPAがよ〜くわかる本」についてご紹介します。本の概要・内容のポイントや、実際に読んでみた感想を詳しく書いていきたいと思います。

【はじめに】企業・行政での導入が急増している「RPA」とは

ここ数年、ニュース記事などで「RPA」という言葉を目にする機会が増えました。RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、一般的には「人が行っているPC作業を自動化するソフトウェア」のことを指します。

RPAを利用することで、これまでPCで行ってきた様々な定型作業、例えば、フォームへの入力やブラウザの操作、集計などの作業、メールの作成などを自動化することができます。

RPAは2015年頃から徐々に企業での導入事例が増えてきていましたが、2019年に「働き方改革関連法」が施行されたことによって、急速に普及し活用されるようになりました。

RPAで定型的な業務を自動化することで、業務時間を短縮するとともに業務時間をクリエイティブな仕事に割くことができるようになるなど、企業にとってメリットが大きいことから注目が集まっています。

今回の記事では、そんなRPAについての入門本である「図解入門 最新 RPAがよ〜くわかる本」の概要や実際に読んだ感想を書いていきたいと思います。

書評|図解入門 最新 RPAがよ〜くわかる本

書籍情報

著者: 西村 泰洋 (著)

出版社 : 秀和システム (2018/3/21)

発売日 : 2018/3/21

言語 : 日本語

単行本 : 177ページ

ISBN-10 : 4798054283

ISBN-13 : 978-4798054285

内容

RPA(Robotic Process Automation)は、ソフトウェア化されたロボットで、パソコンやサーバに対して人手で行われている業務を自動化する技術です。AIやIoTなどのデジタル技術と同じく、経営や業務の革新に貢献すると期待されています。本書は、RPAの市場動向および導入前の心得から「五段階」導入プロセス、用語までを図表をつかってわかりやすく解説した入門書です。RPAに興味のある方、導入を検討されている方などにおすすめします。

目次

第1章 RPAの基本

第2章 市場動向

第3章 ソフトウェアとしてのRPA

第4章 導入前の心得

第5章 導入プロセス

この本はこんな方におすすめ!

- RPAについてほとんど知識がない入門者の方

- RPAの導入に興味がある方

- RPAの基本知識をわかりやすく学びたい方

著者はどんな人?

富士通株式会社フィールド・イノベーション本部シニアディレクター。顧客企業を全社的に可視化して経営施策の効果検証をするサービスの指揮を執っている。RPAの全社導入が経営施策の一つであることから経験を積む。二十年近くにわたり、IoT、モバイル、クラウド、ロボティクス、音楽配信などの、さまざまな新技術の企業への導入と関連ビジネスに携わる。

この本の特徴

専門用語が少なくわかりやすい言葉で書かれているます。 全体を通して専門用語が少なく、専門用語を使う場合でも必ず説明がされているため、読み進める中で言葉の意味を調べる必要は全くありませんでした。

イメージしにくい概念については、ユニークな喩えを使ってわかりやすい言葉で説明するなど入門者にわかりやすい工夫がされており、理解できないまま読み飛ばしてしまう部分はほとんどありません。図やイラストが適度に入っている点も見やすくて良いと思います。

技術的内容の正確さについての信頼度が◎

著者は日本のRPAを牽引する大手IT企業で20年近くIoT、モバイル、クラウド、ロボティクス、音楽配信などの様々な新技術を顧客企業に導入してきた方です。

開発側ならこその正確で明解な説明と、顧客企業への導入に自ら携わってきた経験からの提言は具体的で信頼がおけます。

RPA導入検討時に読むのがベスト

内容は以下の5章に分かれており、1章ではRPAの概念・概要などの基本知識、2章ではRPAを取り巻く環境についての解説、3章ではRPAの技術面についての解説、4章は導入以前に検討することについての解説、5章は実際のRPA導入プロセスについての解説となっています。

内容の大半が導入検討〜導入までに必要な知識について書かれているので、導入検討時に読むのがベストだと思われます。

第1章 RPAの基本

第2章 市場動向

第3章 ソフトウェアとしてのRPA

第4章 導入前の心得

第5章 導入プロセス

超入門者向けの内容、難易度

RPAの基礎知識〜RPA導入プロセスまでの限られた範囲について基本的な内容のみに絞って書かれているため、RPAの知識が全くない方でも十分理解することができます。RPAの導入を検討する方、入門者の方が知っておきたい必要最小限の情報が一冊にコンパクトにまとまった構成になっています。

この本の内容(各章のハイライト)

1章のハイライト

1章ではRPAの概要や基本知識についての解説がされています。 内容はとてもシンプルで、最低限知っておくべきことに絞ってわかりやすく説明されています。

特に、入門者には理解しにくい概念を説明する際にはかなり丁寧に説明されています。例えば「RPAが得意な業務」について説明するために「食洗機」、「RPAの性能の長所」について説明するのに「スケート」に喩(たと)えるなど、誰でもイメージしやすいように工夫されているのを感じました。

一方で情報の鮮度が少し古いと感じる部分もありました。本著はクラウド型RPAが登場する以前の2018年に書かれているため、一部現在は状況が変わっている箇所もあります。気になった部分についてはウェブなどで最新の情報を併せて確認すると良さそうです。

2章のハイライト

2章は、RPAの市場動向についての解説が中心です。日本国内におけるRPAの導入状況、導入企業のニーズや懸念事項などが書かれており、RPAが注目されている理由やRPAへの社会的ニーズについて俯瞰的に知ることができる内容になっています。

3章のハイライト

3章ではRPAの技術的な特徴について、必要最小限の内容に絞ってシンプルにわかりやすく説明されています。中でも「RPAソフトウェアを選ぶ視点」とのタイトルでRPAソフトウェアの選び方が解説されている箇所は、19ページを割いて詳しい解説がされており参考になりました。ソフトウェア選びはRPA導入の成否を左右する重要な項目のひとつだと思うので、この様にポイントを整理しておけるのは良いと思います。

4章のハイライト

4章の内容は、導入を成功させるための「導入前の心得」についての解説です。

ここでは、「業務の可視化」「RPAソフトの事前学習」「業務改善・改革の意識」を行うことがRPA導入成功のポイントであること、実行する方法について書かれています。導入以前にすべきポイントが3つに絞られていてわかりやすく納得できる内容でした。

また、「導入に迷った時は」というタイトルで、導入するか否かの判断のポイントについて解説された箇所も、これから導入を検討する方には参考になる内容だと思いました。

5章のハイライト

5章では、実際の導入プロセスについて解説されています。導入の過程を「全体計画」「机上検証」「PoC」「評価・修正」「導入・構築」の5つのフェーズに分け、それぞれのフェーズですべきことについて説明されています。

5章も必要最小限の知識に絞ってシンプルな説明がされており、複雑で全体を把握しにくい導入までのプロセスを簡潔に頭の中で整理することができます。

全体の感想

全体を通して、基本的な事柄に内容を絞ってシンプルなわかりやすい説明がされています。内容は最小限とも言えるほどの簡潔さですが、導入プロセスなどの複雑な事柄もかなりポイントを整理してまとめられており、導入に際して行き詰まった時や混乱した時にも立ち帰れる内容なのではないかと思います。

2018年出版のため、クラウドRPAの登場前であったり現在ほどRPAが浸透していない状況であったりと一部の箇所について2021年現在は事情が変わってしまっている部分もありますが、全体としては基本的・普遍的な内容が書かれています。

入門者向けにRPAの基礎知識をまとめた本はいくつかありますが、こちらはその中でも特に基本的な内容で理解しやすい難易度の本だと思います。

説明がわかりやすくポイントが整理されているので、RPA導入を担当する方が現場の社員の方に説明するケースなど「全くRPAを知らない人にRPAを説明する」際に参考するのにも良いと思いました。

おわりに

RPAの入門本「図解入門 最新 RPAがよ〜くわかる本」の書評・感想をお伝えしました。

RPA入門者向けの書籍の中でも特に基本的な内容の本で、短い時間でさっと読むことができました。

基本的な知識が整理された本を最初に読んでおくと、より専門的な本を読んだり実際にRPAツールを使う際に理解を助けてくれるように感じます。

同じくRPA入門者向けの本「図解でわかる RPA いちばん最初に読む本」の感想についてもまとめていますので、こちらもぜひご覧ください。

みなさまの書籍選びの参考になれば幸いです。